“Un egregio e giovane liberale”: Michele Vitto

Vincenzo Scurti, l’avvocato, è già arrivato. Come al solito, ha anticipato di una ventina di minuti rispetto all’ora concordata per l’inizio. La sala del Consiglio comunale naturalmente è sgombra, e vuota. Senza scomporsi, scandendo i passi che lo separano dal servomuto, lo raggiunge, si sfila i guanti, vi sistema il cappotto, vi depone il cappello. Trattiene per sé solo l’esile bastone da passeggio. Sono gesti automatici e abitudinari, come quello di prendere posto tra i banchi della giunta, o come quello, nell’attesa, di aprire e richiudere lentamente e di continuo, senza mai guardarlo, un pezzo di carta piegato in quattro, su cui ha annotato l’ordine del giorno assieme a pochi appunti. Alle sue spalle campeggia, severo, il ritratto di Umberto I. Da quella posizione, l’avvocato scruta la porta di ingresso della modesta e in fin dei conti umida sala consiliare, attendendo di vedervi comparire uno ad uno, fino a non più di sei o sette, i consiglieri. Non si arriva mai a venti, venti presenti quanti ne sono stati eletti. Di questi tempi, tempi di trasformismo, tempi in cui si governa al centro raccogliendo moderati di destra, moderati di sinistra e lasciando fuori tutti gli altri, sei o sette consiglieri bastano. L’avvocato li attende uno ad uno per istruirli sul quel poco che c’è da fare. In fondo è un quadrumviro, uno dei quattro uomini più influenti della città in quello scorcio di Ottocento. E’ lui il facente funzioni del sindaco Bosano Joly, anch’egli avvezzo alle assenze.

Vincenzo Scurti, l’avvocato, è già arrivato. Come al solito, ha anticipato di una ventina di minuti rispetto all’ora concordata per l’inizio. La sala del Consiglio comunale naturalmente è sgombra, e vuota. Senza scomporsi, scandendo i passi che lo separano dal servomuto, lo raggiunge, si sfila i guanti, vi sistema il cappotto, vi depone il cappello. Trattiene per sé solo l’esile bastone da passeggio. Sono gesti automatici e abitudinari, come quello di prendere posto tra i banchi della giunta, o come quello, nell’attesa, di aprire e richiudere lentamente e di continuo, senza mai guardarlo, un pezzo di carta piegato in quattro, su cui ha annotato l’ordine del giorno assieme a pochi appunti. Alle sue spalle campeggia, severo, il ritratto di Umberto I. Da quella posizione, l’avvocato scruta la porta di ingresso della modesta e in fin dei conti umida sala consiliare, attendendo di vedervi comparire uno ad uno, fino a non più di sei o sette, i consiglieri. Non si arriva mai a venti, venti presenti quanti ne sono stati eletti. Di questi tempi, tempi di trasformismo, tempi in cui si governa al centro raccogliendo moderati di destra, moderati di sinistra e lasciando fuori tutti gli altri, sei o sette consiglieri bastano. L’avvocato li attende uno ad uno per istruirli sul quel poco che c’è da fare. In fondo è un quadrumviro, uno dei quattro uomini più influenti della città in quello scorcio di Ottocento. E’ lui il facente funzioni del sindaco Bosano Joly, anch’egli avvezzo alle assenze.

Quel 27 ottobre 1883, quando arriva il giovane studente di medicina all’Università di Napoli, l’avvocato non sa esattamente cosa aspettarsi. Il fatto è che il ragazzo solo da poco è stato eletto in Consiglio, non usa particolari ossequi, né gli ha mai lasciato il tempo di suggerirgli alcunché. Improvvisamente il ventiduenne schioda gli occhi dallo scrittoio, su cui li aveva tenuti fissi per tutto il tempo della discussione e, balzato in piedi, domanda risolutamente di parlare. “Pretendo che sia abolita la tassa sullo sfarinato!”.

Che follia! E’ come il tonfo di un grosso sasso in uno stagno. Quella tassa Michele la vuole eliminare, è una tassa ingiusta. Una gabella che colpisce, in ogni mulino di Martano, tutti quei poveri diavoli che vi portano la farina d’orzo per farci il pane. Solo i pochi benestanti della città scampano all’odioso balzello, dal momento che, pur di non fare il pane, lo comprano,

L’avvocato, ad intuito, lentamente ripiega per l’ultima volta il foglietto che da tempo rigirava tra le mani, riponendolo in tasca. Oramai non serve più. L’ordine del giorno è saltato.

Michele quel temperamento lo aveva preso dal padre, Pantaleone Vitto, un medico di provincia benestante che all’epoca, durante i fatti del ’48, aveva osato «spianare il fucile contro il quadro rappresentante l’Augusta immagine del re». Che aspettarsi dunque. A Napoli, invece, dove a reggere quella università v’era l’illustre compaesano Trinchese, il giovane Vitto aveva perduto le ore della notte assieme all’amico fraterno Ciccio Marati, studiando il verbo repubblicano tante volte ascoltato in famiglia, i testi di Mazzini, la Giovine Italia, la Giovine Europa, la rivoluzione, il popolo, le società di mutuo soccorso, le terre irredente, Trento, Trieste.

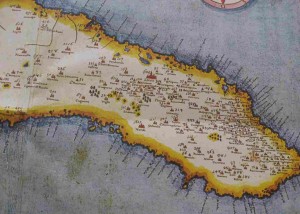

Sempre a Napoli, nel corso degli anni Ottanta dell’Ottocento, Michele Vitto aveva stretto amicizia con «una serrata ed aitante colonia di studenti» provenienti in prevalenza da Martano, da Galatina e da Gallipoli, coi quali avrebbe fondato l’Associazione democratica radicale di Terra d’Otranto, di sentimenti schiettamente repubblicani. Divenutone presidente, Vitto emerse via via come uno dei militanti mazziniani più importanti del collegio elettorale di Maglie, assieme ad Antonio Vallone e ad Antonio Franza. Così, nel 1889, quando si trattò di rieleggere il rappresentante del mandamento presso l’assemblea provinciale, Martano si riconobbe nella candidatura radicale del Vitto. «Un egregio e giovane liberale», come lo definirono i giornali, al quale si chiedeva a soli ventotto anni di riconquistare alla città il seggio che una volta era stato di Donato Micali, sottraendolo al castrignanese Francesco Monosi. «In Castrignano morì il Monosi / il sacrestano suonò per seppellirlo / il capitolo gli faceva le funzioni / e Castrignano sta con le convulsioni», intonava in griko un vecchio cantore ottuagenario di Martano. E ancora, canzonando un sostenitore del Monosi: «ah Capasa Capasa / ve l’han fatta la barba! / te l’avevo detto di non mettertici / che son demonij i Martanesi / e ora il Monosi? / non si trova nessuno per seppellirlo! / chiama una lamentatrice del vicinato / e fa che lo pianga, sciolti i capelli / poi piglialo sulla spalla tu / e portalo nelle grazie di Dio / inginocchiati, piangi e grida: “parce sepulto!”» La battaglia fu tanto aspra e l’elezione così contestata – il Monosi, sconfitto nelle urne, ebbe ragione del Vitto solo con un ricorso – che lasciò un segno nella memoria popolare, solitamente estranea alle vicende politiche.

Tre anni più tardi, nel 1892, Michele Vitto si presentava alle elezioni per la Camera dei Deputati, ma molte cose erano cambiate. L’unità dell’Associazione democratica radicale di Terra d’Otranto cominciava ad incrinarsi, lasciando spazio ai personalismi. Sicché il partito, invece di proclamare nel collegio una sola candidatura a sostenerla ufficialmente, si spaccò tra i sostenitori del martanese Vitto e i sostenitori del galatinese Vallone. Ambedue si candidarono, «entrambi con la fisionomia di candidati municipali, entrambi aspiranti ad uno stesso mandato, entrambi gelosi l’uno dell’altro e tutti e due del trionfo», come ebbe a scrivere un acuto osservatore del tempo. Divisi, furono tutti e due sconfitti. A beneficiarne fu il candidato magliese, Giuseppe Episcopo, sostenuto dalla potenza economica dei Tamborino.

Era la fine di quella «serrata ed aitante colonia di studenti» cresciuta all’ombra del repubblicanesimo salentino. Nel 1895 Vitto si ricandidava su posizioni ministeriali, dopo aver abbandonato polemicamente il campo radicale pervaso, a suo dire, da tendenze anarchiche o peggio ancora da consorterie. La sconfitta ne decretò la fine. Ridimensionato elettoralmente da due insuccessi, quello del 1892 e quello del 1895, minato nella credibilità dall’abiura del mazzinianesimo, allontanatosi persino da quegli amici che in Martano lo avevano sostenuto, non gli rimaneva che avvicinarsi al campo moderato, quello dei Prete e dei Comi. Questo almeno gli consentì di conservare a lungo la carica di consigliere provinciale, conquistata alla fine del secolo. Ma non gli impedì di sottrarsi al cono d’ombra di una carriera politica certamente ingenerosa verso quell’intelligenza e quella vibrante tensione ideologica mostrate in gioventù.

Antonio Bonatesta