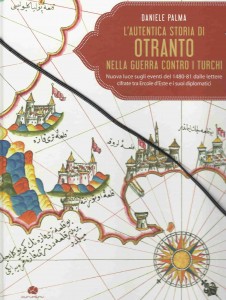

Una pagina di storia: “L’autentica storia di Otranto”

La guerra turca contro Otranto (1480/1481) non fu guerra di religione ma di “predazione”, come la definisce l’autore della ricerca, Daniele Palma, che ne ha pubblicato le risultanze nel libro: “L’autentica storia di Otranto nella guerra contro i turchi”. Sottotitolo: “Nuova luce sugli eventi del 1480/1481 dalle lettere cifrate tra Ercole d’Este e i suoi diplomatici”.

La guerra turca contro Otranto (1480/1481) non fu guerra di religione ma di “predazione”, come la definisce l’autore della ricerca, Daniele Palma, che ne ha pubblicato le risultanze nel libro: “L’autentica storia di Otranto nella guerra contro i turchi”. Sottotitolo: “Nuova luce sugli eventi del 1480/1481 dalle lettere cifrate tra Ercole d’Este e i suoi diplomatici”.

Da queste pagine emerge, tra l’altro, che i turchi avrebbero cercato solo di appropriarsi delle ricchezze di cui potevano disporre gli abitanti del luogo: la loro fede non sarebbe mai stata messa in discussione. Una impegnativa e puntigliosa ricerca durata circa quindici anni ha prodotto un tomo di 560 pagine con 76 tavole arricchite da circa 150 immagini, quasi tutte a colori e d’epoca, raccolte in una pregevole veste tipografica, curata dalle Edizioni Kurumuny. Così che, i circa ottocento – oggi – santi martiri non sarebbero stati assassinati perché non volevano abbracciare la fede musulmana del pascià turco occupante, Achmet, ma perché non avrebbero avuto i soldi necessari per riscattare la propria vita.

Gli otrantini dell’epoca erano – per lo più – artigiani,pescatori e contadini. Sono un paio di fonti coeve, peraltro già pubblicate, a descrivere l’eccidio in termini molto crudi. In esse si legge che le truppe turche uccisero subito preti ed ebrei; procedettero poi a sterminare tutti gli uomini “non utili”, malati o feriti, e – comunque – tutti coloro che non potevano pagare almenotrecento ducatiper riscattarsi. Donne e ragazzi furono deportati come schiavi nell’impero ottomano. Da quell’eccidio scamparono meno di venti uomini. Per avere un’idea dell’esosità della richiesta basterebbe pensare che l’affitto di due muli e di un conducente – per un mese – costava solo otto ducati.

Luigi Manni, in prefazione, coglie l’importanza di questa considerazione dell’autore sullo sterminio degli otrantini: “Bisognerebbe stemperare certa retorica diffusasi intorno alla fine di quei disgraziati, che forse avrebbero preferito continuare a vivere piuttosto che essere annoverati fra i martiri e gli eroi”. Il numero dei liberati ipotizzato dall’anonimo commissario del duca di Bari concorda con la relazione del più accreditato degli “oratori” (gli ambasciatori non permanenti dell’epoca), Nicolò Sadoleto, rappresentante del duca di Ferrara Ercole d’Este uomo di totale fiducia del re di Napoli, Ferdinando d’Aragona, la cui figlia Eleonora era andata in sposa all’estense; e i loro figli passavano lunghi periodi a Napoli, presso i nonni materni. Stanti questi rapporti, Sadoleto aveva il privilegio di accedere a notizie “autentiche”e di prima mano. Anche quando il re partenopeo parte per la Puglia viene accompagnato dal fidato oratore emiliano, unico fra i suoi colleghi. In questo scenario si inserisce la battaglia navale di Saseno (alla fine del febbraio 1481) in cui le navi aragonesi sopraffanno quelle turche. Achmet si salva per miracolo. Viene avviata una trattativa di pace su richiesta turca, con Sadoleto– inviato dal re Ferdinando – da una parte, ed il pascià dall’altra. Tutto avviene “sotto colore” (con la finzione) di un eventuale scambio di prigionieri. I due si incontrano a Valona il15 aprile 1481, domenica delle Palme di quell’anno.

Luigi Manni, in prefazione, coglie l’importanza di questa considerazione dell’autore sullo sterminio degli otrantini: “Bisognerebbe stemperare certa retorica diffusasi intorno alla fine di quei disgraziati, che forse avrebbero preferito continuare a vivere piuttosto che essere annoverati fra i martiri e gli eroi”. Il numero dei liberati ipotizzato dall’anonimo commissario del duca di Bari concorda con la relazione del più accreditato degli “oratori” (gli ambasciatori non permanenti dell’epoca), Nicolò Sadoleto, rappresentante del duca di Ferrara Ercole d’Este uomo di totale fiducia del re di Napoli, Ferdinando d’Aragona, la cui figlia Eleonora era andata in sposa all’estense; e i loro figli passavano lunghi periodi a Napoli, presso i nonni materni. Stanti questi rapporti, Sadoleto aveva il privilegio di accedere a notizie “autentiche”e di prima mano. Anche quando il re partenopeo parte per la Puglia viene accompagnato dal fidato oratore emiliano, unico fra i suoi colleghi. In questo scenario si inserisce la battaglia navale di Saseno (alla fine del febbraio 1481) in cui le navi aragonesi sopraffanno quelle turche. Achmet si salva per miracolo. Viene avviata una trattativa di pace su richiesta turca, con Sadoleto– inviato dal re Ferdinando – da una parte, ed il pascià dall’altra. Tutto avviene “sotto colore” (con la finzione) di un eventuale scambio di prigionieri. I due si incontrano a Valona il15 aprile 1481, domenica delle Palme di quell’anno.

L’approccio inizia con un triplice bacio, ma termina con una fredda stretta di mano. Il Sadoleto rischia la vita perché con grande dignità tiene testa ad Achmet,che pretenderebbe quello che non ha conquistato sul campo, vale a dire l’intero principato di Taranto. Alla fine del conflitto, infine, l’oratore estense ricava importanti notizie dai colloqui con i diplomatici turchi inviati in Italia dal sultano. A proposito di autenticità delle fonti, inoltre, Palma sottolinea e dimostra come l’Historia attribuita a un personaggio otrantino vissuto nel ‘500, Gianmichele Lagetto (della quale lo studioso ha pubblicato nel 2002 un manoscritto,nel saggio dal titolo: “Un buon Lagetto inedito sugli eventi del 1480-81 in Otranto”), in larga parte concordi con le lettere scritte dagli oratori nel corso del conflitto. Della cronaca otrantina(una novantina di pagine) esistono una ventina di copie in varie capitali europee, nonché a Napoli e Lecce.

Recentemente è stata rivalutata, e considerata addirittura come fonte dei manoscritti lagettiani, quella che è sempre apparsa a tutti come una maldestra traduzione spagnola degli stessi, stampata nel 1631; Palma dimostra in modo meticoloso che deve essere ancora considerata tale: “una copia piena di errori che sfiorano il ridicolo”.

Fernando DURANTE